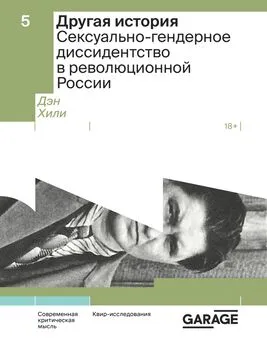

Дан Хили - Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства

- Название:Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дан Хили - Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства краткое содержание

Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Старый буржуазный принцип «благотворительности и милостыни» так и витает вокруг этих вопросов. <...> Где борьба с соцаномалиями? Где политический анализ этой работы? Где классовая бдительность? а>

Борьба с «социальными аномалиями» проходила в русле более широкого процесса социальной очистки городов, проводившейся одновременно милицией и ОГПУ и ускорившейся в конце 1932 года в связи с введением внутренних паспортов и городской прописки. Эти бюрократические меры служили не только отбору тех, кому предстояло стать законным жителем социалистического города, но и узаконению депортации «бывших людей», политически разрозненных представителей дворянства, буржуазии, духовенства и прочих «классово чуждых элементов». Отныне их статус был зафиксирован в личных документах, и они могли легко лишиться разрешения жить в столицах или оказаться «классовыми врагами», когда для очередной кампании требовались козлы отпущения 86. Процесс выявления «социальных аномалий» был чрезвычайно облегчен паспортизацией, и, как отмечал Дэвид Ширер (Shearer, David), установленные таким путем «социально-опасные элементы» всё в большем числе высылались из крупных городов даже без видимости суда или формального обвинения в преступлении 87. В Ленинграде в этот период некоторые мужчины-гомосексуалы из интеллигентов, объединенные в маргинализированные (поносимые) группы, всегда находились под наблюдением секретных служб 88. Те мужчины — выразители субкультуры публичного секса также становились более уязвимыми по мере того, как социальная чистка городов набирала обороты.

Заключение

Когда им в этом было отказано, толпа, забравшись в концелярию, действиями заставила выбраться оттуда председателя, секретаря С<���ельского> / совета, уполномоченного по весенне-посевной кампании и 2-х членов рабочей бригады. Означенные лица были выгнаны за село примерно за версту. Часть толпы была вооружена кольями. После ухода членов С/совета колокольным звоном было созвано вторичное собрание женщин, на котором было зафиксировано постановление протоколом о роспуске колхоза. На этом же собрании женщинами был избран свой председатель и секретарь С/совета, а именно: Председателем — Стародубцева Варвара Моисеевна, середнячка, ранее явно противодействующая колхозному строительству, секретарем — Стародубцева Наталья Васильевна, дочь кулака (лишенного избирательного права за торговлю), таковая после избрания переоделась в мужскую одежду и именует себя Антоненко Василием Васильевичем (из отчета ОГЛУ о женских волнениях против коллективизации вблизи деревни Бутовск 14 марта 1930 года) 89.

В революционной России проблема гомосексуальности никогда не была отдана целиком медицине. Взявшись в 1920-х годах за регулирование однополых отношений и гендерного диссидентства, большевики не имели сложившегося мнения о «гомосексуальности». Проблема многократно обсуждалась, но эти дискуссии отталкивались не от идеологически четко выраженной интерпретации личности «гомосексуалиста» или «трансвестита», а от иерархии ценностей формирующегося политического канона. Класс и преданность революции были на первом плане, ключевую роль могла сыграть национальность. Медицинское понимание секс-гендерного диссидентства, а также обусловленный этим дух эмансипации были присущи в революционной России урбанизированным, современным регионам, лояльность населения которых не подвергалась сомнению. В остальных случаях режим смотрел на аномалии сексуальности и гендера через политическую, а не медицинскую призму. Необычный жест, совершенный Натальей Стародубцевой в знак ее триумфа над противниками, осуществлявшими коллективизацию в ее деревне, о чем говорится в отчете ОГПУ, четко обозначает этот рубеж. Наталья перевернула мир сверху вниз и стала Василием. Ее гендерный протест (каковы бы ни были мотивы поступка) не был и не мог быть понят как «трансвестизм» женщины «маскулинизированного типа». Наталья/Василий была классовым врагом, дочерью кулака, занимавшегося торговлей, что и предопределило реакцию милиции на ее бунт. Для информатора и его предполагаемой аудитории дискурс о гормональной аномалии или половой психопатии прозвучал бы как нечто запредельное пониманию 90.

К 1930 году был сформирован взгляд на «гомосексуалиста», или «педераста», как на одного из противников большевистского режима. «Под прицел» было взято православное духовенство и «отсталые» элементы периферии Советского Союза. Не меньшее внимание следовало уделять быту и образу жизни. «Пережитки старого быта» в центральноевропейских районах СССР или «пережитки родового бьгга» на его окраинах, в «отсталых» регионах равным образом создавали угрозу строительству социализма. И монастырский «педераст», и узбекский сводник бачей направляли юношескую энергию в нежелательное русло, отвлекая молодых людей от нормальных отношений и превращая их в извращенные путем соблазна, религиозного внушения или, что еще хуже в случае бачей, на основе договора. Биологизированные теории гормональной неустойчивости, формирования рефлекса или психопатической личности были неуместны, когда измена революции (по религиозным или экономическим мотивам) и извращенное воспитание мальчиков столь очевидным образом в глазах большевиков обусловливалось бытом.

Укоренение такого контрдискурса оказало влияние на формирование утопического представления о трансвестите, обсуждавшегося в начале 1929 года Ученым медицинским советом Комиссариата здравоохранения. Психиатры (и биолог Н.К. Кольцов) косвенно ратовали за расширение «прав» женщины (транс-веститки), носившей военную форму. Ее пример мог иметь положительное значение, поскольку преданность государству не вызывала сомнений. Такая красноармейка обладала качествами лидера. Ее гендерный нонконформизм, ее маскулинность приносили ей всё возрастающее уважение 91. Всему этому противопоставлялся недостаточно маскулинный мужчина, жертва «психической заразы» (призывник, уклоняющийся от военной службы после контакта с гомосексуалами) или экономической эксплуатации, обусловленной отсталостью («несчастные туркестанские бачи»). Психиатры волей-неволей обнаруживали ужас перед феминизацией, они даже не могли произнести это слово, бесстрастно рассуждая о «маскулинизации» женщин. В ходе дискуссии в Совете возобладало мнение о том, что мужчина «среднего пола» — это продукт воспитания, тяжких условий быта и что подобные девиации вполне предотвратимы (за исключением большого числа врожденных случаев). Понимание Советом женского «трансвестизма» было более «биологизированным». Он считался неизлечимым, никакие гормональные инъекции не могли вернуть таким женщинам фемининность. Поэтому, с точки зрения врачей, от общества требовалась снисходительность к подобным женщинам и согласие на однополые браки. Налицо был гендерный утопизм, по сути либертарианский для женщины, желавшей жить жизнью мужчины, но считавший патологией те случаи, когда мужчина искажал или трагически утрачивал свою маскулинность. Утопизм достиг апогея, когда речь зашла об установлении контроля над механизмами гендерного изменения пола, что в атмосфере культурной революции представлялось вполне реальным. Психиатры и биологи полагали, что с ведома государственных органов можно позволять «трансвеститам» смену пола. Теша себя подобными иллюзиями, врачи жили куда большими утопиями, чем просто фантазиями о превращении Константина в Екатерину.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: