Леонид Василенко - Введение в русскую религиозную философию

- Название:Введение в русскую религиозную философию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:5-7429-0218-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Василенко - Введение в русскую религиозную философию краткое содержание

Рекомендуется для студентов богословских учебных заведений, философов, всех, интересующихся историей русской философской и религиозной мысли.

Введение в русскую религиозную философию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

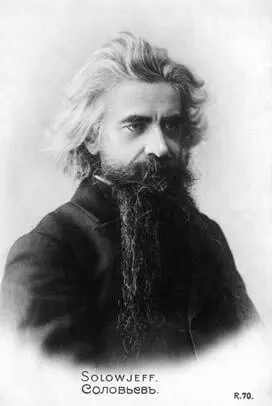

Поначалу он приобщился к церковности в глубоко религиозной семье своего отца – известного историка С.М. Соловьева. В юности, как и многие тогда, выпал из Церкви, увлекался позитивизмом, деизмом, протестантством, пантеизмом, гнозисом… Став студентом университета, Соловьев начал непростым путем возвращаться к вере – через Спинозу, Канта, Шопенгауэра и великих идеалистов Шеллинга и Гегеля. И лишь в поздние годы жизни его вера стала приобретать церковные черты. Постепенно он осознал свою жизненную задачу – философски «оправдать веру отцов» и служить истинному христианству.

Он имел «активнейший общественный темперамент» (С. Хоружий) и на первое место поставил социальные задачи христианства: «Сущность истинного христианства есть перерождение человечества и мира в духе Христовом, превращение мирского царства в Царство Божие (которое не от мира сего)» (6, т. VI, с. 381). В этих ранних словах мы видим некритическое повторение точки зрения Чаадаева, которого он тогда еще не читал, тоже ревнителя социально активного христианства, что история ведет в Царство Божие путем постепенного эволюционного процесса. «Юношеские письма его, – заметил С. Франк, – лишний раз подтверждают, что Соловьев именно по натуре и по непосредственному своему мироощущению был в гораздо большей мере религиозным реформатором и проповедником, чем чистым философом» (3, с. 385).

И здесь его подстерегало искушение – настороженно держаться на расстоянии от социально пассивного, как он считал, русского православия, не спешить с полным воцерковлением и оставаться каким-то церковным маргиналом, склонным искать источники истины среди других малоцерковных или околоцерковных христианских маргиналов, особенно если у них большой мистический дар. Это не означает, конечно, что он не считал себя православным, время от времени он участвовал в богослужениях, но, надо думать, без всецелого чувства принадлежности и без ответственного отношения к дисциплине церковной жизни. Ему, как отмечали современники, в тот период не приходило в голову, что лучше подумать о том, как самому «оправдаться верой отцов», чем интеллектуально оправдывать церковную веру.

Соловьев понимал свою задачу в эти годы так: сначала раскрыть средствами философски просвещенного разума содержание христианской веры, а затем осуществить истинное христианство в жизни, преодолеть темные ее стороны на путях реформы. Религиозно восполненный идеализм, – таков его выбор в этот период. Замечали в ответ: во-первых, идеализм – это «криптогностицизм» (Флоровский), что не могло себя не проявить, а, во-вторых, аскетическая работа над собой в русле основательного церковного окормления здесь не получила должного места.

Недолгое время он провел в МДА в качестве вольнослушателя, где общался с монахами и преподавателями, но держался особняком. Стремясь к широкой творческой деятельности, он не пошел бы на смиренное послушание монаха или служение приходского священника. В 1874 г. он защитил магистерскую диссертацию «Кризис западной философии», направленную против позитивизма. Левая профессура возмутилась тем, что он открыто предлагал вернуть философию и науку к религиозным корням. Но оппоненты проиграли спор, и один из современников писал: «Россию можно поздравить с гениальным человеком» (4, кн. I, с. 416).

Искушения, однако, продолжались. Его увлекли мистические искания Софии. Первая встреча с той неземной «дамой», которую он хотел считать Софией, была еще в детстве. После Академии Соловьев направился в лондонскую Библиотеку изучать восточные, гностические и средневековые трактаты на тему о Софии. Интересовался также Каббалой. В Лондоне вновь встретил помянутую запредельную даму, по зову которой поехал в Египет, где увидел ее в третий раз, что и описал в позднем стихотворении «Три свидания». От этих видений он ждал ключевых идей, которые ввели бы его в глубину бытия.

Психологический контекст некоторых из этих видений был сумрачным. В Лондоне его преследовал демон, обещая скорую гибель. Соловьев занялся там ненадолго спиритизмом и оценил его в письмах как нечто весьма жалкое. Там же, не без влияния той «дамы», думал о проекте универсальной религии будущего, «синтезе всех религий», с сохранением всего положительного из разных религий, но без их «узости», «эгоистичности» и пр. Однажды он назвал этот синтез «религией Св. Духа» и одно время подумывал о создании особого духовного ордена ревнителей такого синтеза, но он не организатор по темпераменту, и дело не состоялось.

Как соотнести «синтез» разных религий с историческим христианством, оставалось неясным. Соловьев отверг теософское псевдопримирение религий в духе Блаватской, когда устраняют главное – Бога, Его воплощение во Христе, искупление, спасение души. Соловьев противопоставил этому свое понимание «синтеза», назвав его «свободной теософией», авторство которой приписал Софии. «Религия должна быть всеобщею и единою» (6, т. III, c. 38), «с религиозной точки зрения целью является не minimum , а maximum положительного содержания» (с. 39), – писал он несколько лет спустя. «Свободная теософия» располагала к тому, чтобы оставаться маргиналом по отношению не только к Церкви и православному богословию, но и к строгой философии. Искание максимума, напротив, вело его к Богочеловеку Христу.

Вернувшись в Московский университет, Соловьев занял место уже умершего П. Юркевича, недолго преподавал, уклоняясь от присоединения к каким-либо партиям преподавателей, и вскоре оставил университет из-за одного конфликта и в силу своего общего страннического настроя. Затем он перебрался в Петербург и прочитал в 1878–1881 гг. 12 лекций о Богочеловечестве на Высших женских курсах. Грядет, возвещал он, раскрытие вселенского христианства: Богочеловечество – главное в христианстве и основа будущего его подъема.

В 1880 г. Соловьев защитил в Петербургском университете докторскую диссертацию «Критика отвлеченных начал». В 1881 г. умирает Достоевский. Соловьев посвятил ему три речи, где воздал великому писателю хвалу за то, что тот увидел в русском православии истинное христианство, прообраз той Церкви, которую Россия должна свидетельствовать миру, чтобы помочь всем христианам уврачевать вековые расколы и раздоры. Россия стоит между двумя великими мирами – Востоком и Западом; Византия не смогла их примирить, значит, к этому призвана Россия.

В 1881 г. после убийства государя императора Александра II Соловьев призвал молодого царя-преемника воздержаться от смертной казни террористов во имя христианской правды. Репрессий не последовало, но говорили о негласном полицейском надзоре и о том, что государь рекомендовал генерал-адъютанту Лорис-Меликову сделать Соловьеву «внушение за неуместные суждения» и посоветовать ему временно воздержался от преподавания. Соловьев понял, что пора писать прошение об отставке из Министерства Народного Просвещения, где он тогда работал. Он на какое-то время отошел от философии, стал писать о расколе в русском православии, о вине католичества в антихристианской направленности развития Запада, о протестантстве как вторичном уклонении и пр. Сущность Церкви Соловьев в это время понимал как имеющую «вселенский кафолический характер». Наметился отход от былой «универсальной религии».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: