Евгений Панов - Зоология и моя жизнь в ней

- Название:Зоология и моя жизнь в ней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Товарищество научных изданий КМК

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9909296-1-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Панов - Зоология и моя жизнь в ней краткое содержание

Зоология и моя жизнь в ней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

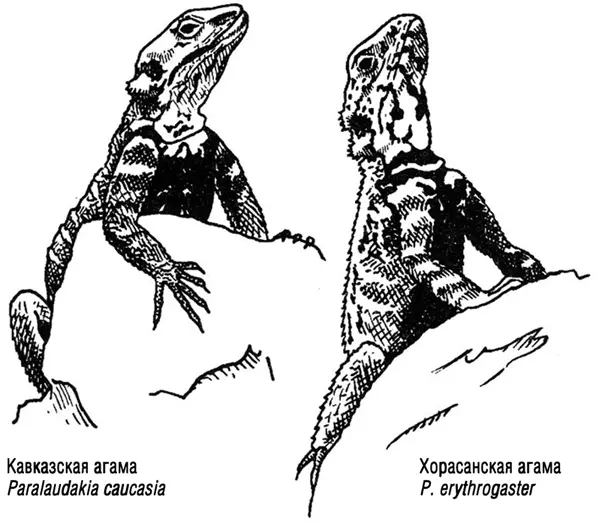

Об этой поездке, предпринятой нами в 1987 г., речь шла в главе 6. Мы провели тогда в Керлеке несколько дней. Среди примерно полутора десятка пойманных агам один самец выглядел по-иному, чем все прочие. Его спинная полоса была совершенно такой, как у типичной кавказской агамы, тогда как все прочие признаки говорили о том, что это скорее агама хорасанская. Кавказских агам мы там не нашли. Поэтому, полагая, что перед нами гибридная особь, объяснить ее присутствие здесь можно было лишь следующим образом. Оба вида, как нам было известно, обитают совместно на севере Ирана. И если они скрещиваются там, то гены кавказской агамы могут, в принципе, мигрировать по череде поколений в популяцию хорасанских агам в Бадхызе [271].

Установить достоверно, действительно ли возможна ограниченная гибридизация между этими двумя видами, удалось бы, изучив ситуацию там, где они живут друг подле друга обитают совместно и оба достаточно многочисленны. О том, что такое место существует и доступно нам в принципе, мы впервые узнали из короткой заметки, опубликованной в 1990 г. в журнале «Известия Академии наук Туркменской ССР». Ее авторами были Юрий Горелов из Бадхызского заповедника и Виктор Лукаревский из Сюнт-Хасардагского.

Такие же сведения поступили к нам позже от туркменских герпетологов, докторов наук Чары Атаева и Сахата Шаммакова, сотрудников Института зоо логии в Ашхабаде. Туда-то мы с Ларисой и направились из Красноводска весной 1993 г., по окончании работы на островах. Задача состояла в том, чтобы выяснить у них досконально, где находится эта территория, а при возможности посетить ее и оценить обстановку на месте. Выяснилось, однако, что не все так просто, как мы могли предполагать. Дело в том, что участок, где совместно обитают кавказская и хорасанская агамы, находится в Восточном Копетдаге в пограничной зоне, на самой границе с Ираном, то есть за контрольно-следовой полосой. Иными словами, туда нельзя было просто приехать, например, на машине из Красноводска, а действовать можно было лишь с разрешения пограничников и в тесном контакте с ними.

Первая поездка в Дарохбейт

В Ашхабаде мы остановились, как и несколько раз прежде, у зоолога Овеза Сопыевича Сопыева и стали упрашивать его помочь нам с транспортом, чтобы добраться до погранзаставы Махмал, от которой следовало «танцевать» дальше. Он пообещал отправить нас туда на своей машине. Вести должен был его сын Шамурад.

В Институте мы случайно встретились с Виктором Лукаревским. Узнав, что мы собираемся попасть в район совместного обитания двух видов агам (о чем он сам писал три года назад), он изъявил желание ехать с нами. Выехали на «Ниве» в середине следующего дня. Наш водитель оказался отъявленным лихачом, и пока мы ехали по Ашхабаду, я несколько раз усомнился в том, удастся ли нам добраться до места живыми. Полегче стало, когда выехали на трассу, ведущую в поселок Душак. Но и тут скорость нашей машины при обгонах других была такова, что временами приходилось невольно вздрагивать. Те 175 километров, которые отделяют Душак от Ашхабада, проехали довольно быстро. Но в поселке нам объяснили, как добираться до заставы, настолько путано, что нашли мы ее далеко не сразу. Петляли туда и сюда по проселочным дорогам, напрочь разбитым тракторами и приехали на место только поздно вечером.

Туркменистан уже третий год, после распада СССР в 1991 году, был независимым государством. Но пограничные войска пока еще оставались здесь укомплектованными российским контингентом. Начальник заставы капитан Станислав Сверток встретил нас очень радушно и, узнав, чего мы хотим, показал на карте участок, о котором нам рассказывали ашхабадские герпетологи. В это урочище под названием Дарохбейт он обещал отвезти нас на следующий день. Утром шел дождь, но мы решили ехать, поскольку времени у нас было мало: уже были обратные билеты на самолет в Красноводске, откуда мы должны вылетать в Москву через пять дней.

Там, куда нас привезли, место оказалось совершенно непригодным для агам. Склоны гор были сложены монолитной породой, так что подходящие для ящериц убежища – каменистые осыпи, разломы и щели – практически отсутствовали. Весь день был дождливым, и все мы, пока помогали солдатам ставить палатки на ночь, основательно вымокли. Развели большой костер и стали сушить одежду под моросящим дождем. На следующее утро светило солнце, так что можно было осмотреть окрестности более пристально. Первое наше впечатление от местности, увы, оказалось правильным: никаких ящериц мы не нашли. Тогда капитан Сверток сказал, что сейчас мы поедем в другое место, где он сам не раз видел каких-то ящериц. По его описанию мы поняли, что это должны быть агамы.

Поехали выше в горы. Машина остановилась у входа в узкую щель между скалами. Туда вела тропинка, по которой пограничники ходят на патрулирование границы с Ираном, проходящей по хребту Коюндаг, а рядом с ней тянулся толстый провод для поддержания связи с заставой. Здесь, на зеленой поляне мы остановились лагерем до следующего дня, когда нужно было возвращаться назад. Пока вся компания – мы с Ларисой, капитан Сверток и несколько солдат расположились на траве, готовясь к чаепитию, Виктор залез на вершину холма и закричал оттуда, что видит какую-то ящерицу, кажется, хорасанскую агаму. Я сорвался с места и помчался бегом вверх по склону под одобрительные возгласы пограничников: что-то вроде «Ну и шустрый старикан!» (мне тогда было 57 лет, но я давно не брился и потому, наверное, выглядел старше).

За остаток дня поймали с десяток агам обоих видов. На ночь оставили сетки около нескольких пустот между камнями, которые казались подходящими для ящериц убежищами. С утра, встав пораньше, сложив свои вещи и забросив их в машину, наскоро вернулись к этому месту засады и в одной из сеток обнаружили двух взрослых агам – кавказскую и хорасанскую!

Всех пойманных животных мы привезли в Москву. Только здесь можно было не торопясь осмотреть их во всех деталях. Я очень надеялся увидеть среди них хоть одну особь с признаками гибридного происхождения. Но, увы, все они оказались либо чистокровными кавказскими, либо типичными хорасанскими. Ясно было, что улов слишком мал, и что работу в Дарохбейте необходимо будет продолжить на следующий год.

Я тщетно пытался устроить своих агам в герпетологический отдел московского зоопарка, руководитель которого С. В. Кудрявцев наотрез отказался взять их. «У нас нет места и для своих экспонатов!» – пояснил он. Пришлось отдать ящериц в частные руки, не помню уж какому любителю содержания рептилий в неволе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: