Журнал «Пионер» - Пионер, 1939 № 12 Декабрь

- Название:Пионер, 1939 № 12 Декабрь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Пионер» - Пионер, 1939 № 12 Декабрь краткое содержание

Пионер, 1939 № 12 Декабрь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

- Слышал генацвалэ? - спросил он. - Мы победили. Приехали звать нас. Завод стоит до сих пор. Они согласны на наши условия. Мы и впредь будем так побеждать. Не напрасно учил нас Coco. Что ж поедем, Гиго? Перед глазами Гиго промелькнули цветистый Батуми, порт, завод. Конечно, он поедет. И не только для того, чтобы работать на заводе Ротшильда: он будет работать и для того великого дела, за которое борется Coco.

Он знал, что впереди еще много горячей борьбы, но скоро, скоро взойдет солнце.

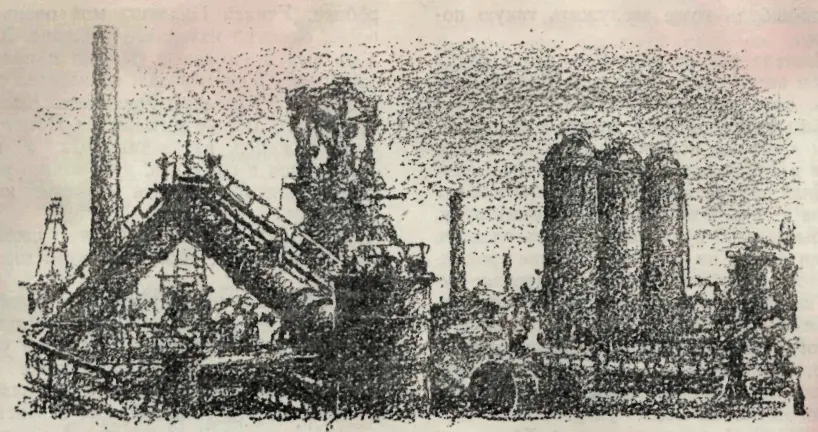

РАССКАЗ ДОМЕНЩИКА

И. Г. Коробов

Если вы никогда не видали доменной печи, то вам и представить себе трудно, что это за махина. Высотой она с пятиэтажный дом. Вагонами ест руду, кокс, а через лётку рекой выливается расплавленный чугун.

На домне, как на войне. Опасности подстерегают на каждом шагу. Расплавленный чугун шутить не любит. Здесь и дисциплина и сноровка должны быть военными. Людям боязливым у домны делать нечего.

Я на печах с пятнадцати лет работаю. Пятнадцатилетним мальчиком привез меня отец из деревни в Донбасс и определил на завод.

Сначала я работал дробильщиком, разбивал молотком большие куски камня и руды. За двенадцать часов работы получал сорок копеек в день. И хотя работа была тяжелая, на заводе мне нравилось. Стал я интересоваться, что кругом делается. На обед нам полагалось два часа. Я ноем, а потом не сплю, как другие, а иду к дяде, который на формовке работал, ему помогаю или осматриваю доменную печь. Всю ее излазил.

Пришел как-то в весовую будку. Там никого не было. Смотрю: к электрической лампочке тянутся тоненькие проволочки.

Это был оголенный провод, о чем я, конечно, не имел никакого понятия. Мне подумалось: «Вот хороши были бы для балалайки струны». Взялся я за эти проволочки - и вдруг будто меня кто ударил. Посмотрел кругом - никого. Берусь опять. Только цапнул - опять как ударит. Я даже под стол заглянул: нет ли там кого. В это время входит весовщик. Я ему говорю:

- Дяденька, тут у вас струны хорошие висят, я хочу пощупать, а меня кто-то бьет.

Он как расхохочется:

- Это электрические провода, по ни» электричество идет.

Скоро я узнал весь завод, лазал во все туннели, на все вышки. Мне нравилось. смотреть, как разливали из бессемера сталь, как прокатывали рельсы. Огня я не боялся: думал, раз другие в огне работают, чего мне бояться. Было очень интересно глядеть, как жмут раскаленный кусок металла и вытягивают его в длинные полосы. Я гордился, что понимаю, откуда берутся рельсы.

С интересом слушал я рассказы старых рабочих о доменных печах, о разных случаях. «Лихой доменщик», «отчаянный доменщик» - эти слова были для нас лучшей похвалой человеку. Я мечтал когда-нибудь тоже заслужить такую похвалу.

Мастера вскоре заметили, что я очень делом интересуюсь и что смелость во мне есть. Был раз такой случай. Железное кольцо внутри домны, которое мы называем «юбкой», покоробилось и не давало руде и коксу равномерно ссыпаться вниз. Решили обрубить заклепки, чтобы «юбка» упала в печь. Стали сыпать в домну руду, чтобы на этой руде могли стоять слесаря. А внизу кокс не потушен, горение продолжается. Потушить доменную нельзя: чугун застынет, получится, как мы говорим, «козел» - и печь пропадет.

Когда насыпали много руды на горящий кокс, опустили в печь лестницу, но никто не захотел первым лезть. Тогда мастер Чибисов позвал меня.

- Полезай, - говорит, - коробёнок.

Меня тогда все «коробёнком» звали.

Посмотрел я в доменную, стало мне интересно, никогда я там не бывал. Да и храбрость свою показать хотелось. Обвязал вокруг пояса веревку и полез. Потоптался там по руде. Видят слесаря, что нестрашно, и за мной полезли.

А другой раз такой случай был. Расплавленный чугун разъел бок печи и вылился наружу. «Ушел», как мы говорим. Ковш наполнился до краев, а чугун все льет, залил рельсы, остановилось движение. Увезти ковш по рельсам нельзя, притащили в цех подъемный кран, поставили его над ковшом, а в ковше расплавленный чугун. Положили на ковш доски, на эти доски нужно было стать и зацепить ковш стальными канатами. Никто не решается: боятся над чугуном орудовать. Опять за мной послали. Начальник цеха спрашивает меня:

- Можешь сделать? Я ответил:

- Могу.

Полез и зацепил канаты за кольца ковша.

В скором времени стал я горновым, внимательно перенимал от старых рабочих доменную премудрость. Тогда нас в школах и техникумах не учили. В 1913 году я стал мастером. Это был первый случай в Макеевке, когда русский доменщик стал мастером. До этого времени мастерами у нас были только французы или немцы.

В том же году мой старший сын Павел поступил в первый класс макеевской гимназии. Об этом стоит рассказать подробнее. Учился Павлуша мой очень хорошо, окончил начальное училище. Хотелось ему в гимназию. Пошел я просить директора, а он отказал: не захотел сына рабочего в гимназию принимать. Долго я просил его. Все не соглашался. Помог мне один инженер, начальник цеха. У него сын учился в гимназии, и он взялся упросить директора принять в ученье моего Павлушу.

Через год окончил начальную школу и второй мой сын, Николай. Жена мне говорит:

- Николай тоже просится в гимназию Хоть и зарабатывал я сравнительно с

другими рабочими хорошо, все же учить двух детей сразу было мне трудно.

- Подождет год, мал еще, - сказал я. Услыхал это Николай, как заревет:

- Что же я, пока женатый не стану, все буду учиться в начальной школе.

Эти его слова у нас в семье до сих пор помнят.

Уговорила меня жена, Ольга Митрофановна: отдал я и второго сына в гимназию, упросил, приняли его.

Недолго проучились сыновья. Война, а потом революция прервали их учебу. В 1918 году Павел ушел с красными: он был у нас в Макеевке одним из организаторов комсомола. Мы с Николаем по деревням ездили, за хлеб работали: голодное было время. Завод не работал, домны потухли.

Доменную печь мы задули в седьмую годовщину Октябрьской революции, 7 ноября 1924 года. Для меня, как и для всех макеевских доменщиков, это была большая радость. За годы разрухи соскучились мы по настоящей работе.

Но лично для меня эта радость была связана с одной неприятностью.

Главным инженером был у нас тогда Бардин. С ним на завод пришло много новых инженеров и мастеров, все ученики знаменитого доменщика Курако, как мы их называли, - «куракинцы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: