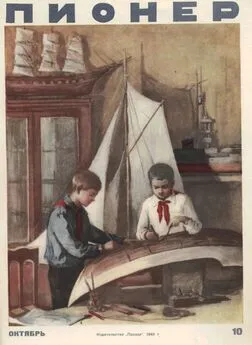

ПИОНЕР - Пионер, 1939 Октябрь 10

- Название:Пионер, 1939 Октябрь 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

ПИОНЕР - Пионер, 1939 Октябрь 10 краткое содержание

Пионер, 1939 Октябрь 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Старый Гуд заводил Сосико в горные трущобы, когда тот гонялся с ружьем за быстроногой арчви (газелью), застилал пропабти густым туманом и осыпал юношу метелью.

Наконец, ревнивый дух засыпал сакли влюбленных снежной лавиной.

В «Герое нашего времени», в повести «Бела», Лермонтов пишет; «Итак мы спускались с Гуд-горы в Чертову долину… Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами…» Значит, Лермонтов знал легенду о любви Гуда.

Замысел поэмы о демоне, которую Лермонтов задумал еще в ранней юности под влиянием западной литературы, подходил к новой обстановке. Народные легенды и новые впечатления обогатили прежний замысел Лермонтова и помогли ему найти новые образы.

Но, может быть, Лермонтов слышал и другие легенды?

Развалины на берегу Арагви в Грузии.

Прикованный дух

В одном месте поэмы «Демон» Лермонтов, описывая плачущую Тамару, говорит:

«…ее тяжелое рыданье

Тревожит путника вниманье

И мыслит он: «то горный дух

Прикованный в пещере стонет»,

И, чуткий напрягая слух,

Коня измученного гонит».

Горный дух, прикованный в пещере к скале, - это богатырь Амирани, о котором на Кавказе у грузин, осетин, шапсугов существует множество легенд. Легенды эти рассказываются по-разному: в одних говорится о том, что Амирани - дух добра, который подобно Прометею прикован к скале за то, что принес людям с небес огонь и боролся за справедливость на земле; другие легенды гласят, что Амирани - злой дух, истребивший многих людей, - вызвал на борьбу самого бога, наказан за дерзость и должен томиться в цепях до дня светопреставления.

В одной из этих легенд, записанной еще в середине прошлого века, рассказывается о молодом пастухе, который, вскарабкавшись за козами на неприступные скалы, услышал необыкновенный звук: не то стон раненого зверя, не то гром. Сделав несколько шагов, пастух увидел в пещере богатыря, прикованного к скале толстой цепью. Сладким голосом богатырь стал умолять пастуха помочь разорвать его узы и освободиться из плена, в котором он томится уже много веков.

Неподалеку от Амирани лежал его меч, но он не в силах был до него дотянуться. Он попросил пастуха вернуться в деревню За толстой цепью, чтобы притянуть к себе тяжелый меч, который никто не в силах поднять, но пастух должен обещать при этом, что до возвращения не произнесет ни слова, иначе Амирани погибнет.

Пастух исполнил желание богатыря, но на обратном пути к пещере вступил в разговор с охотниками, которые выследили его, думая, что он отыскал клад. Со страшным грохотом скала с пещерой проваливается в бездну.

В одних легендах говорится, что пещера эта была около Казбека, в других - она на перевале над Кайшаурской долиной или на Эльбрусе.

Путешествуя по Кавказу, Лермонтов слышал грузинскую или осетинскую легенду об Амирани и воспользовался ею в работе над «Демоном».

Могила на Казбеке

Среди жителей деревни Гвелети, расположенной у подножья Казбека, существует поверье, что на Бешлам-Корте (Казбеке) живет горный дух Мягкинен, не допускающий смертных к священной горе. Этого духа никто не видел, но многие слышали петушиный крик, которым он пугает людей, дерзающих приблизиться к волшебному кругу, начертанному вокруг Бешлама, и за который никому не дозволено перешагнуть. Всякого охотника, посягнувшего на его дикие стада, дух сталкивает в пропасть и, разгневанный, засыпает обвалами Дарьяльское ущелье.

Другое поверье запрещает всходить на Казбек, потому что поднимется вихрь, буря, пойдет снег - и человек пропал.

Третье предание гласит, что на Казбеке есть монастырь, до которого никто не может добраться. Того, кто отважится на Этот подвиг, одолевает сон, во время которого он незаметно для себя скатывается в пропасть. Окрестные жители рассказывают легенду об этом заоблачном мона-стыре.

Во время всемирного потопа господь остановил ковчег благочестивых супругов на Казбеке и повелел им питаться священным льдом. От этой пищи родилось у стариков семеро сыновей, белых, как снег Бешлама. После много было еще детей у стариков; потомки их разбрелись по Земле, но семеро первенцев, чистых и непорочных, поселились под вечными льдами Казбека. Каждый день с восходом солнца они находили у себя в золотых сосудах роскошные яства.

Проходили века, но юноши не старились. Бог запретил им пускать в обитель грешных людей, и при исполнении божьего веления им было предназначено в удел бессмертие. Но однажды в келью младшего из братьев-монахов под видом охотника, скрывающегося от преследования, проникла красавица из деревни Гвелети.

Едва наступила ночь, как Казбек подернулся тучами, засверкали молнии, раздались удары грома - земля затрещала и пошатнулась в своем основании. Никогда с сотворения мира не было такой бури. Когда она утихла, монастырь был пуст, а на вебе явилось новое созвездие семи братьев.

Много легенд о неприступном Казбеке рассказывают окрестные жители-мохевцы.

Народные предания о неприступном Бешлам-Корте и его заоблачной обители и побудили Лермонтова избрать вершину Казбека местом погребения Тамары:

«Едва на жесткую постель

Тамару с пеньем опустили,

Вдруг тучи гору обложили

И разыгралася метель;

И громче хищного шакала

Она завыла в небесах

И белым прахом заметала

Недавно вверенный ей прах».

Отголоски этих же легенд о заоблачном монастыре слышатся и в заключительных строфах «Демона»:

«Все дико; нет нигде следов

Минувших лет: рука веков

Прилежно долго их сметала,

И не напомнит ничего

О славном имени Гудала,

О милой дочери его!

Но церковь, на крутой вершине,

Где взяты кости их землей,

Хранима властию святой,

Видна меж туч еще поныне.

И там метель дозором ходит,

Сдувая пыль со стен седых,

То песню долгую заводит,

То окликает часовых;

Но над семьей могильных плит

Давно никто уж не грустит.

Скала угрюмого Казбека

Добычу жадно сторожит,

И вечный ропот человека

Их вечный сон не возмутит».

Единоборство с бapcoм

По дороге в Тифлис Лермонтов встретил во Мцхете одинокого монаха, старого монастырского служку, «бэри» - по-грузински. Это был сторож из упраздненного близлежащего монастыря.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: