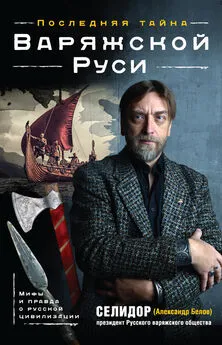

Александр Белов - Последняя тайна Варяжской Руси. Мифы и правда о русской цивилизации

- Название:Последняя тайна Варяжской Руси. Мифы и правда о русской цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-93459-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Белов - Последняя тайна Варяжской Руси. Мифы и правда о русской цивилизации краткое содержание

Последняя тайна Варяжской Руси. Мифы и правда о русской цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вершиной его творческого самовыражения считается картина «Юноша на белом коне» 1872 года. Не все ценители творчества Рудольфа Коллера знают, что по первоначальному замыслу фигура всадника была всего лишь эскизом к другой работе, которую художник назвал «Пастух». Но экспрессивная поза и оригинальная для самого Коллера трактовка образа сделали слияние обнаженного всадника и белотелого скакуна внешним эталоном морализма. Морализма не притч и выдуманных нравственных теорий, которым положен юридический статус веры, а природной чистоты и нравственного совершенства. То есть это нравственный символ.

А теперь обратимся к работе другого немца – Макса Юлиуса Фридриха Фасмера (1886–1962), знаменитого лексикографа, слависта, специалиста по русской словесности. В данном случае речь идет о его этимологическом словаре. Слово «ярый» Фасмер ведет от древнерусского «ѩръ», и не только в значении «ярость», а с определениями «яркий», «сверкающий», «свежий», «чистый». Как тут не вспомнить, что популярная этимология топонима Аркона объясняет это название как сочетание слов «ярый конь». И хотя большинство специалистов сходятся на том, что мы имеем дело со случайным созвучием, нельзя не отметить, как точно оно совпадает с культовым явлением коня, характерным для арконского святилища.

Рудольф Коллер. Юноша на белом коне

Есть такое многозначное русское слово – светлый; вероятно, здесь оно наиболее подходит.

Получается так, что светлый конь символизирует какую-то сакральную норму культовой чистоты, культового Света. Но ведь имя Свентовит и переводится с полабского языка как «светоносный»! Современные «лингвисты» упорно читают его «Свя́товитом», поддерживая нелепое толкование, что бог может быть святым, а может и не быть. В данном случае речь идет о «святом» боге.

Но понятие святости является смысловой нормой христианской теологии. Язычество не знало таких определений.

Теоним (имя бога), о котором идет речь, созвучен русскому слову, но создавался из другого языка! В полабском языке слово «Sjot», имеющее значения «свет», «день», «душа», выглядит как позднее редуцирование звука из «Sveot». Утрата фонетической единицы может быть связана с особенностями речи полабских славян, ведь во всех формах языка, образованных от праславянского, присутствует общее буквосочетание «sve» («swe») при обозначении света.

У восточных славян существовали разные представления о мифической сути белой лошади. Повстречать ее, одиноко бродящую по лесу, означало увидеть смерь. Часто вождь племени восседал на белом коне, подчеркивавшем культовое значение персоны вождя.

У восточных славян существовали разные представления о мифической сути белой лошади. Повстречать ее, одиноко бродящую по лесу, означало увидеть смерь. Часто вождь племени восседал на белом коне, подчеркивавшем культовое значение персоны вождя.

Если, по мнению Аполлона Григорьевича Кузьмина, Аркона существовала как культовое место еще до славян, что, кстати, подтверждается данными археологии, то логично предположить, что и Свентовит является трансформированным символом. Мы не сможем перевести его имя с ругского языка по причинам, о которых я говорил ранее, но мы готовы услышать близкие созвучия из родственного ругскому – готского языка. «Swikns» («swek») в готском означает «чистый», «целомудренный». Обратим внимание на буквосочетание «swi» / «swe». Впрочем, возможно, это тоже случайное совпадение.

У восточных славян существовали разные представления о мифической сути белой лошади. Повстречать ее, одиноко бродящую по лесу, означало увидеть смерть. Возможно, в этом наблюдается сочетание смерти и очищения смертью.

Часто вождь племени восседал на белом коне, подчеркивавшем культовое значение персоны вождя.

Для художника Виктора Васнецова (1848–1926) конская масть у всадника является важнейшим смысловым символом изобразительной драматургии. Но он предпочитает трагические мотивы моралистическим. Не случайно его Илья Муромец доминантно и царственно возвышается на вороном коне в знаменитой троице богатырей.

На вороном коне сидит и воин в поединке с варваром-скифом. Для большего накала и экспрессии Васнецов вооружил русича булавой, делая его позу в ударе явно перегруженной.

Но три белых коня Васнецова в его творчестве имеют сакральное звучание! Первый отмечен в поединке Пересвета с Челубеем. Точнее – в версии этого поединка, где Пересвет облачен в островерхий кокуль монаха-схимника.

Второй белый конь опустил голову под витязем на распутье. Конь смиренно ждет решения своего хозяина. От этого решения зависит и его судьба.

Третий белый конь изображен на популярной иллюстрации к «Песни о Вещем Олеге». Прощание Олега с конем. Виктор Михайлович любил языческие мотивы, но понимал их по-своему – как мир древней сказки, мир почти сюрреалистический.

Я уже касался темы Олега и даже того, что в действительности может означать это прощание. Но здесь есть особый мотив. И он связан именно со значением символа белой лошади. Возможно, добрая христианская душа Васнецова и не подозревает, что подлинным смыслом изображенной им сцены является… прощание Олега с языческой Русью. Прощание с тем миром, который он создавал и отстаивал. Приближение трагической неизбежности перемен (как понимает их Олег), на которые никто повлиять уже не сможет. Ведь если относительно Перыни мы ничего утверждать не беремся, то святилище Перуна на Хортице возводил именно Вещий.

Глава 13. Культурный вопрос

Пролетарская культура и музыка Шостаковича. Секреты йомских викингов. Почему пираты любят ром?

В поездке по Москве бросается в глаза, что чем дороже машина, тем ниже уровень культуры вождения, да и вообще уровень культуры ее хозяина. Не стану утверждать, что это абсолютная закономерность, но в подавляющем большинстве случаев дело обстоит именно так. Существует особая этика отношений на дороге: если тебя кто-то пропускает в потоке, принято благодарить. Например, моргнуть «аварийкой» или кивнуть самому, если тебя видят. Дорожный этикет, обычная вежливость. Владельцы дорогих машин не благодарят никогда. Понятие вежливости им не известно.

Человек в статусном автомобиле может поменять социальное положение, образ жизни, круг друзей, уровень престижности жилья, но он не может поменять дорогу, по которой едет. И здесь, при вынужденном слиянии социальных множеств, культурные различия между слоями общества особенно бросаются в глаза. Чем выше имущественный показатель человека, тем более явно у него выражена социопатия. Конечно, не у всех. Но эти «не все» – скорее исключение из общего правила.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: