Юлия Щербинина - Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры

- Название:Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Неолит ООО

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00091-196-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Щербинина - Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры краткое содержание

Как строятся взаимоотношения писателей с издателями и читателями? Что такое партворки и книгли? Как связаны чтение, еда и деторождение? Какие мифы бытуют в современной литературной критике?

Серьёзное полемическое и, одновременно, увлекательное исследование взаимосвязей современной книжной культуры и литературной среды с актуальными культурными процессами и тенденциями общественной жизни.

Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Во втором случае критик играет словесными мускулами, применяет игровые приёмы анализа произведения, часто наделяя его новыми, «актуальными» смыслами.

В третьем случае критик сыплет дробью витиеватых терминов, чеканит звонкие метафоры, расклеивает всевозможные ярлыки, превращая текст в тир, набор смысловых мишеней.

Во всех трёх случаях литературное произведение нередко утрачивает самоценность, становится объектом для решения каких-то побочных, незаданных задач.

Сближаясь с актуальным искусством, а в лучших образцах становясь его разновидностью, посткритика рассматривает литературное произведение не в системе существующих традиций, а в ряду актуальных тенденций. На первый взгляд, эта критика агендерна (вне тендера), поскольку внешне, формально никак не акцентирует образ говорящего/пишущего. Но на поверку она полностью маскулинна, поскольку прерогатива Знания – априори мужская. Доступ к знаниям, производство знаний и обладание знаниями – мужские по самой своей природе. Причём в посткритике тендер фактически накладывается на биологический пол – происходит совмещение этих понятий.

Выходя за пределы литературы сначала в сопредельные и смежные, а затем вообще в другие области, критика автоматически «омужествляется», делается маскулинной. Аналогично женщина-литературовед воспринимается вполне естественно, а женщина-философ уже вызывает настороженность. Много вы видели женщин-философов? Особенно в нашей стране, и притом имеющих статус признанных авторитетов. Вопрос риторический. Даром что сами слова «учёный», «философ», «мыслитель» мужского рода, не имеют равноценного женского эквивалента. Грамматика определяется онтологией.

Что в результате? Не только писатели, но и коллеги по цеху воспринимаются точно также: «критикесса», «авторша», «поэтка», уменьшительные имена. Только это чаще в подтексте, без прямых именований. В ругательной критике подобные определения выполняют обличительную функцию, обнажая комплекс неполноценности пишущего. В посткритике они выполняют функцию охранительную, становясь средствами поддержания власти, присвоения «права речи». И рецензия может начинаться, например, так: Алиса Ганиева – воплощение всех женских добродетелей: активистка, спортсменка и просто красавица.

В пределе своего воплощения этот комплекс опускает литературно-критический дискурс «ниже пояса», сводит к «телесному низу», возвращая к хамской критике. Критикессы наши, как и подобает девочкам, сделаны из пирожных и сластей всевозможных – и потому украсили обвинительный вердикт изюмом и цукатами.

Так вновь замыкается круг, и даже не понять, куда входит критика – не то в штопор, не то в ступор.

Восстановление жизни

Проведём очередной мысленный эксперимент: представим, что автор попытается учесть все претензии, замечания, пожелания, которые высказали все рецензенты его произведения. Здесь сократит, там перепишет, что-то поменяет местами, где-то пояснит, а то ещё изменит имена персонажей. Что получится в итоге? Произведение попросту… исчезнет.

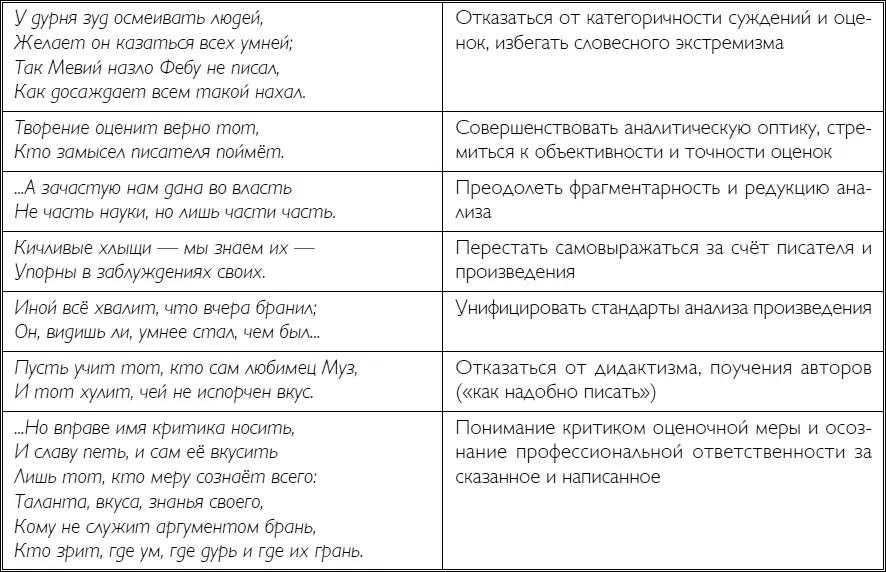

Физиологи подсчитали, что человеческое сердце весит около 300 гр. Эзотерики утверждают, что душа весит от 3 до 20 гр. Литературным критикам выпала самая сложная задача – определять массу мысли и слова. Без совершенствования аналитической системы мер и весов решение этой задачи невозможно.

Сегодняшней критике, как буддистскому монаху, приходится выбирать «срединный путь» между аналитическим действием и эмоциональным воздействием, балансировать между рефлексией и экспрессией. Для этого необходимы врождённый вкус, приобретённый профессионализм и выработанный такт. Если критик будет вкладывать свой труд не в проект здания общенациональной культуры, а в строительство персонального «Города Солнца», то мы получим не просто утопию – мы получим культурную травму, деформацию общественного сознания и набор «текстов о несуществующих текстах».

Какой же должна быть литературная критика? Ещё Василий Розанов в «Критике русского decadence'a» (1909) очень точно обозначил её истинный вектор – «отречение от себя и своего в литературе» и определил критика как «монаха, который своего не имеет», который будет «переваривать, перекаливать, переплавливатьчужое».

Подлинно профессиональная критика должна вызывать интерес к книге, азарт чтения (англ. the excitement of reading). Однако часто и этого не происходит: читатель-библиоскоп вскользь пробегает взглядом по восторженной рецензии и откладывает в сторону с мыслями о её «явной субъективности», «выраженной тенденциозности» и «скорее всего заказном происхождении». Иначе говоря, читатель видит в критике неубедительного, некомпетентного либо ангажированного субъекта.

Сегодня нам нужна не обличительная и не дидактическая, но апологетическая критика – занимающаяся рациональным обоснованием достоинств и недостатков отдельных произведений и литературного процесса в целом.

Апологетическая критика не тождественна комплиментарной – расточающей преувеличенные, необоснованные или вовсе незаслуженные похвалы. Славословие не есть апологетика, ибо оно автоматически отрицает онтологическую подлинность предмета речи – со всеми его естественными изъянами, живыми несовершенствами, возможными недостатками.

…Изучать же значит не корить и не хвалить, а восстановлять жизнь.

Николай Фёдоров «Философия общего дела», 1906Апологетическая критика – рациональная: она опирается на логику и прагматику; руководствуется общим разумом, а не личным чувством; использует сначала рациональные (лат. ad rem – «к делу») и лишь затем эмоциональные (лат. ad hominem – «кчеловеку») аргументы.

Апологетическая критика – утверждающая: произведение есть, оно существует и потому нуждается в оценке, как нуждается в имени новорождённый ребёнок; писатель вправе высказать то, что считает нужным, и так, как считает нужным.

Апологетическая критика – охранительная: она отстаивает свою позицию без разрушения чужой; оберегает идеи и смыслы произведения; защищает право текста на первородство во всей полноте его качеств, свойств, особенностей – положительных и отрицательных, явных и скрытых, главных и второстепенных, общих и частных.

Апологетическая критика – щедрая: она даёт, не отнимая; умеет не только говорить, но и слушать; приращивает смысл, а не выхолащивает его; раскрывает содержание текста, а не сводит к штампам; дарит писателю и читателю радость общения, а не отвращает их друг от друга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: