Нина Липовецкая-Прейгерзон - Мой отец Цви Прейгерзон

- Название:Мой отец Цви Прейгерзон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Филобиблон

- Год:2015

- Город:Иерусалим

- ISBN:978-965-7209-28-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Липовецкая-Прейгерзон - Мой отец Цви Прейгерзон краткое содержание

Да, все это осталось; отчего же в моем сердце все еще живет щемящее чувство неудовлетворенности? Возможно, оттого, что кроме меня, некому уже рассказать о его душевных качествах, скромности, благородстве, о его мягком юморе, о его необыкновенном человеческом обаянии. Особенности его характера, сила его человеческого притяжения, которая заставляла людей тянуться к нему, где бы он ни находился — в сталинском лагере или на институтской кафедре, — именно это осталось недосказанным. А ведь это так важно! cite

Нина Липовецкая-Прейгерзон

Мой отец Цви Прейгерзон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первым опубликованным произведением Цви Прейгерзона был рассказ «Би-шнот ха-бегала» («В годы страха»). Он был напечатан в январе 1927 года в журнале «Ха-Олам» , который выходил на иврите в Лондоне.

Период, охватывающий 1927 — 1934 годы, оказался плодотворным в творчестве отца. Он много писал и посылал свои произведения за рубеж в ивритские журналы и газеты, такие, как «Ха-Олам» , «Ктувим» , «Ха-Ткуфа» , «Ха-Доар» , «Гильонот» , «Давар» , «Мусаф» , «Хэдим» … В 1934 году, с наступлением «большого террора» (убийство Кирова), посылать произведения на запрещенном языке за границу стало необычайно опасно, и отец стал писать «в стол».

Большая часть этих рассказов вошла в цикл «Путешествия Биньямина Четвертого».

Надо сказать, что это имя — Биньямин — сыграло заметную роль в творчестве отца, да и в нашей жизни. Во-первых, так он назвал своего сына — моего младшего брата. А во-вторых, одного из главных персонажей его творчества звали тоже Биньямин — от его имени Цви Прейгерзон нередко вел разговор с читателем.

Почему Четвертый? На этот вопрос ответил в своей публикации историк-востоковед проф. Михаэль Занд («Возрождение». 1987. № 10. Иерусалим). Первым Биньямином в еврейской литературной традиции стал испанский еврей, живший в XII веке, — Биньямин из Туделы. Как известно, он написал на иврите книгу о своих путешествиях по странам еврейского рассеяния тех лет. Биньямином Вторым назвал себя спустя семь столетий бессарабский еврей, также издавший книгу путешествий. В поисках исчезнувших десяти колен Израиля он проехал в 1840 — 1850 годах по целому ряду стран от Северной Африки до Китая. Книга эта тоже была написана на иврите, но первое ее издание вышло в свет во французском переводе. Биньямин Третий — главный герой повести Менделе Мохер-Сфарима (1836 — 1917), которая так и называлась: «Путешествия Биньямина Третьего» Это своего рода еврейский Дон-Кихот, путешествие которого предстает комически-фантастической вариацией на тему трагичности еврейского существования в черте оседлости.

Ну, а Биньямин Четвертый — это сам Цви Прейгерзон. Основная тема цикла рассказов — города и местечки бывшей черты оседлости, гибель традиционного уклада еврейской жизни. Тональность и стиль этих рассказов неоднородны: они то близки к репортажу, то почти сюрреалистичны, то комичны, то пронизаны ностальгией, то суховато-серьезны. Но при всей этой разности их объединяет щемящее чувство утраты целого пласта еврейской истории и культуры.

Параллельно с занятиями литературой отец, еще будучи студентом, начал работать в институтской лаборатории и опубликовал ряд научных работ. Эти профессиональные успехи в сочетании с высокой работоспособностью не остались незамеченными. Когда в Горном институте создали кафедру обогащения угля, отец, к тому времени получивший диплом с отличием, был оставлен там в качестве научного сотрудника. В дальнейшем он стал замечательным лектором, крупным ученым, заложившим основы науки обогащения угля в Союзе.

Однако «не этим памятен Цви Прейгерзон своему народу, — пишет в той же статье Михаэль Занд, — он был из тех немногих, кто продолжал в Советском Союзе творить на иврите, и среди этих немногих он был, несомненно, самым крупным прозаиком».

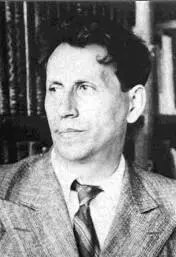

В 1925 году Прейгерзон познакомился с другим Цви — Плоткиным. Эта настоящая дружба выдержала затем испытание временем и самыми тягостными обстоятельствами Забегая вперед, скажу, что Плоткина арестовали в 1948 году, а в 1949-м — отца, и друзья расстались на долгие годы, но дружба возобновилась тотчас же по возвращению из лагерей.

Цви Плоткин

Цви Яковлевич Плоткин — Моше Абрамсон, (1895 — 1968) — прозаик, поэт, писал на иврите. Печатался под псевдонимом Моше Хьёг и др. Он родился в семье преподавателя иврита, учился в русских и польских школах и знал несколько европейских языков. Но иврит для Плоткина, как и для моего отца, был языком детства, родиной, призванием.

Как и большинство талантливых молодых евреев, униженных чертой оседлости и местечковым бытом, Плоткин радостно встретил революцию 1917 года. Владевший многими языками, Плоткин занимался синхронным переводом.

В 1922 году Плоткин поступил в Московский институт восточных языков. Как вы помните, туда же хотел пойти и мой отец, так что знакомство этих двух единомышленников могло состояться намного раньше. Но жизнь решила иначе, и друзья встретились лишь три года спустя. Иврит прочно, на всю жизнь, связал их судьбы

Вскоре Плоткин был отчислен из института из-за идейных разногласий, но это не отразилось на его искренней вере в идеалы Октября. В среде еврейских литераторов у него было немало единомышленников. Плоткин участвовал в изданных ими литературных сборниках на иврите: «Цилцелей шема» («Звенящие кимвалы», Харьков, 1923), «Гааш» («Неистовство», Киев, 1923), «Берешит» («Вначале», Берлин, 1926).

Последний сборник (на его титульном листе местом издания вместо Берлина указаны: Москва — Ленинград) был наиболее заметным и интересным из всех. По замыслу его создателей, Моше Хьёга (Цви Плоткина) и Шимона Ха-Бонэ, эта книга должна была положить начало новой эпохе революционной ивритской литературы. Уже отпечатанный сборник был запрещен в СССР и изъят из употребления. Сохранились лишь отдельные экземпляры.

Отец не принимал участия в этих сборниках по очевидной причине: ему, сионисту, были чужды идеи группы «октябристов». Тем не менее, это не помешало его долголетней дружбе с Плоткиным — дружбе, скрепленной великой преданностью к ивриту.

Дом на Погодинской

В 1925 году мой отец женился на Лие Борисовне Зейгерман. Их знакомство, быстро переросшее в любовь, произошло следующим образом. Как я уже говорила, в начале Первой мировой войны семья моего отца покинула Шепетовку и переехала в Кровелец. Туда же из Бобруйска, из Белоруссии, переехала и семья моей матери. Во время своих наездов в Кровелец, вначале из Одессы, а потом из Москвы, Цви и встретился со своей будущей женой.

Цви с женой Лией. 1934 г.

Моя мать была активная сионистка, успевшая в свои юные годы заметно проявить себя в этом качестве. Она энергично участвовала в работе местных сионистских кружков — именно там молодые люди и познакомились. За свою активную деятельность мама получила от общества «Маккаби» сертификат на въезд в Палестину. Сертификатов давали крайне мало, зато желающих их получить было много, так что мама действительно имела хорошую репутацию среди местных сионистов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: