Нина Липовецкая-Прейгерзон - Мой отец Цви Прейгерзон

- Название:Мой отец Цви Прейгерзон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Филобиблон

- Год:2015

- Город:Иерусалим

- ISBN:978-965-7209-28-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Липовецкая-Прейгерзон - Мой отец Цви Прейгерзон краткое содержание

Да, все это осталось; отчего же в моем сердце все еще живет щемящее чувство неудовлетворенности? Возможно, оттого, что кроме меня, некому уже рассказать о его душевных качествах, скромности, благородстве, о его мягком юморе, о его необыкновенном человеческом обаянии. Особенности его характера, сила его человеческого притяжения, которая заставляла людей тянуться к нему, где бы он ни находился — в сталинском лагере или на институтской кафедре, — именно это осталось недосказанным. А ведь это так важно! cite

Нина Липовецкая-Прейгерзон

Мой отец Цви Прейгерзон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Моше Шамир

Уважаемая семья Прейгерзон, дамы и господа!

Здесь царит атмосфера взволнованности, и не случайно: я сказал бы, что этот вечер может стать и должен стать началом воскрешения мертвых. Дай Бог всем нам — и семье писателя, и ивритской литературе, и госпоже Хагит Гальперин, которая является литературным и научным двигателем всего этого, — чтобы произведения Цви Прейгерзона наконец влились в живой поток ивритской литературы.

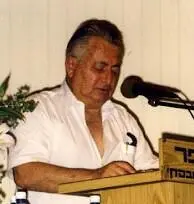

Кажется, здесь еще не было упомянуто, что Цви Прейгерзон скончался 25 адара — 15 марта 1969 года, и в этом месяце исполнится 24 года со дня его смерти.

Я хотел бы посвятить отведенное мне время преимущественно тому, каким замечательным писателем был Цви Прейгерзон. Об этом уже говорили и до меня.

Он родился в 1900 году, в начале века. (Шленский научил нас выражению «сын века».) Я прочту несколько строчек из его рассказа (разумеется, автобиографического) «Мой первый круг»:

Первые дни мои в начале столетия протекли в местечке, очень кривом и выгнутом, круглый год облепленном грязью, пылью и, не дай Бог, снегом. Я ползал по грязи, пыли и снегу и видел в них свой мир. Душа народа тогда кипела в синагогах. По субботам, между дневной и вечерней молитвой, в хасидской молельне я впитывал еврейскую дрожь, которая навсегда отравила мою кровь… Ибо как раненое животное, охваченное смертной мукой, дрожит за своего детеныша, так дрожало за меня уходящее поколение, ревниво следя за каждым моим шагом.

Этих трех-четырех фраз достаточно, чтобы судить о Цви Прейгерзоне как о мировоззрении, как о трагическом человеческом состоянии, как о мастере языка и как о прекрасном писателе-реалисте.

Начнем с самого простого и само собой разумеющегося: о мастере языка. Аарон Мегед прекрасно подчеркнул в своем вступительном слове, что новаторство заключается не столько в изобретении искусственных слов, сколько в новых и свежих применениях существующих слов.

«В местечке, очень кривом и выгнутом, круглый год облепленном грязью, пылью и, не дай Бог, снегом» — обратите внимание, какой язык…

Описывая еврейскую историю своего поколения, Прейгерзон видит падение, видит смерть. Его поколение — раненое животное, которое предчувствует гибель и жалеет своего детеныша, и пытается дать ему всё, и что же оно дает ему? — «еврейскую дрожь, которая навсегда отравила мою кровь». То есть в еврейском наследии, впитавшемся в его кровь, есть какой-то яд, и при этом оно очень мощное, оно будет подталкивать его на какие-то действия, будет жить в нем — и все это содержится в словах «навсегда отравила мою кровь». Так он описывает свое начало.

В последнее время у нас вообще начали открывать забытых прозаиков. Лет пять-шесть назад открыли прозу Давида Фогеля, особенно роман «Семейная жизнь». Фогель родился в 1891-м. Потом, года два назад, открыли Аарона Реувени, родившегося в 1886 году, а буквально в последние недели — Дова Кимхи (1889). Все они относятся к предыдущему литературному поколению, по сравнению с Прейгерзоном. Хагит Гальперин в своем предисловии к «Неоконченной повести» пишет о вкладе Цви Прейгерзона в новую ивритскую литературу. Это правда, он-то свой вклад внес, да только новая ивритская литература его не приняла. И вот этот вклад, так сказать, до сих пор лежит и ждет, когда же его примут, а вклад-то великолепный! — чему я и посвящаю свое выступление.

Давайте не будем заблуждаться: Цви Прейгерзон — не какой-нибудь инопланетянин, не экзотический дар, прилетевший к нам из другого мира. Думать так о нем было бы ошибкой и замедлило бы его принятие. Цви Прейгерзон — это недостающее звено в ивритской литературе, он заполняет тот самый промежуток, который мы ощущали все эти годы, — вакуум где-то между Агноном и Хазазом. Он, на самом деле, та самая страница прозы, которой так недостает в поколении Авраама Шлёнского и Хаима Ленского (Ленский, правда, остался в России, но его поэзия принадлежит к поколению Шлёнского). Мы все ведь еще помним, как радостно и как жадно Шлёнский и его компания встречали первые рассказы более младшего поколения поэтов, родившихся в 20-е годы, — потому что в этом поколении поэтов не хватало прозы, вот что я называю недостающим звеном. У меня есть такое впечатление, что вообще вся израильская литература после 20-х — 30-х годов выглядела бы иначе, если бы Цви Прейгерзон приехал сюда и писал бы и печатался здесь.

Я уже упомянул, что у нас были две, так сказать, колонны, господствовавшие над общим пейзажем: — с одной стороны — Агнон, с другой стороны — Хазаз. Они местами в чем-то совпадали — например, в том, что много черпали из традиционных источников, — но по своей литературной сути они были противоположны, а между этими противоположностями недоставало середины, промежуточной колонны. Когда вы читаете Прейгерзона, как он пишет о еврейском местечке, как он пишет о революции и о Катастрофе, вы вдруг видите: да это же то, чего нам не хватало все эти годы! — простой правды, хорошей реалистической прозы, с множеством персонажей, достоверной, жизненной, не прячущейся за аллегориями; у нее есть и свои тайны и глубины, но по крайней мере в верхнем своем слое она ясна и понятна, и она передает жизнь одновременно со всех сторон: сюжет, персонажи, страх, эротика, горе, большой общий масштаб и маленькие антисемитские моменты. Общий его стиль — это реализм, эпический размах, непосредственность выражения и язык без маньеризма, и давайте признаемся самим себе, что, читая Прейгерзона, вы вдруг замечаете маньеризм Агнона и маньеризм Хазаза, и душа ваша просто отдыхает, когда вы читаете реалистические, ясные и понятные, при всем богатстве и красоте их языка, рассказы Прейгерзона.

Мы здесь много говорили об иврите, но прежде чем перейти к теме иврита и его значения, ибо здесь у меня будет некая полемика с предыдущими выступлениями, — я просто обязан прочитать вам отрывок из рассказа «Мой первый круг». Это образец чистой прозаической красоты, стоящий на вершине достижений прозы на любом языке:

Наступила весна, и мы с Гитой время от времени ходили гулять. Излюбленным местом наших встреч сделалась скамейка на кладбище, где мы сидели часами, не замечая, как летит время. Незаметно подкрадывался вечер, и кладбищенские памятники исчезали в темноте…

В один из таких вечеров нас охватило безумие. Я помню блики вечернего света, скользившие по ее лицу. Оно было торжественно-печальным, и я нежно гладил его. «Ой, мой мальчик!» — простонала Гита. Тело ее изогнулось от страсти, она с силой прижалась ко мне и укусила меня в шею. Я забыл обо всем на свете…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: