Нина Липовецкая-Прейгерзон - Мой отец Цви Прейгерзон

- Название:Мой отец Цви Прейгерзон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Филобиблон

- Год:2015

- Город:Иерусалим

- ISBN:978-965-7209-28-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Липовецкая-Прейгерзон - Мой отец Цви Прейгерзон краткое содержание

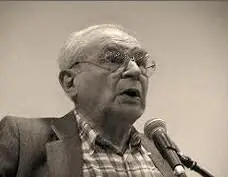

Да, все это осталось; отчего же в моем сердце все еще живет щемящее чувство неудовлетворенности? Возможно, оттого, что кроме меня, некому уже рассказать о его душевных качествах, скромности, благородстве, о его мягком юморе, о его необыкновенном человеческом обаянии. Особенности его характера, сила его человеческого притяжения, которая заставляла людей тянуться к нему, где бы он ни находился — в сталинском лагере или на институтской кафедре, — именно это осталось недосказанным. А ведь это так важно! cite

Нина Липовецкая-Прейгерзон

Мой отец Цви Прейгерзон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все это свидетельствует о редком литературном даровании, и тем более редком, что это написано настолько далеко отсюда. Здесь упоминали Ленского, и действительно: чем был Ленский в поэзии, тем был Прейгерзон в прозе. Это одно из великих чудес: как можно так хорошо писать на иврите, находясь настолько далеко от центра.

Сейчас у нас, как все мы знаем, период упадка. Относительно алии из СССР — просто сердце разрывается каждый день, когда мы читаем, что 80–90 % (или даже больше) «репатриантов» едут в Америку и другие места, а в Израиль едет так мало. Но такое явление, как Прейгерзон, дает надежду. Потому что многие вещи и многие ценности приходят и уходят, но язык и культура остаются. И как язык иврит стремится вернуться на землю Сиона, так стремятся и все влюбленные в иврит.

Выступление Михаэля Занда

Михаэль Занд

(28.3.1989. Музей диаспоры в Тель-Авиве)

Уважаемые члены семьи Прейгерзон, дамы и господа, учителя и друзья мои, друзья из былых времен и друзья, с которыми мне выпала честь подружиться в Израиле!

Сегодня — грустный день: это двадцатая годовщина ухода выдающегося еврейского писателя. С другой стороны, это день, когда мы можем, как мне кажется, оглянуться назад с некоторым удовлетворением и даже гордостью. Сегодня мы видим в Израиле сто семьдесят тысяч евреев, приехавших из Советского Союза и ставших неотъемлемой частью еврейского народа, живущего на своей земле и говорящего на священном языке — иврите. Почему я связываю это с памятью человека, о котором мы сегодня говорим? По одной-единственной причине: если бы не Цви Прейгерзон и подобные ему, сохранившие огонек еврейского языка в СССР в жестоких условиях подполья, в условиях гонений на иврит, — если бы эта искра не сохранилась и не перешла к следующему поколению, то неизвестно, осуществилось бы явление, которое мы сейчас называем еврейским возрождением в Советском Союзе.

Это мои личные сомнения; я знаю, что есть люди, которые их не разделяют, но тем не менее я считаю, что невозможно отделить поколение 60-х — начала 70-х, поднявшее знамя репатриации под девизом «Отпусти народ мой!», от предыдущего поколения; я сомневаюсь, что они появились бы, если бы почва не была подготовлена безвестными солдатами иврита в СССР. Почему я их так называю? Потому что эти люди жили в подполье, жизнь их была священнослужением ивритскому слову, некоторые из них писали в стол без всякой надежды, что их произведения когда-либо увидят свет; некоторые, бог знает какими путями, передавали свои произведения в Израиль, на свою духовную родину, чтобы издать их там под псевдонимом — лишь бы только издать, лишь бы только евреи, живущие в Израиле, узнали, что еврейская искра в Советском Союзе не погасла, несмотря на жестокое подавление в течение семидесяти лет.

Добавлю еще кое-что: когда поколение конца 60-х — начала 70-х годов (я вижу здесь немало людей, относящихся к этому поколению, и ваш покорный слуга тоже к нему принадлежит) — когда это поколение начало искать дорогу возвращения к еврейству, не в религиозном смысле, а в самом широком смысле слова, к цивилизации своего народа, то оно начало учить иврит и даже сам еврейский алфавит фактически с нуля, и к этим людям было буквально применимо выражение «не знали, как пишется алеф». По правде сказать, мы и не знали, что рядом с нами живет выдающийся ивритский писатель, который пишет свои произведения втайне от всех, и они печатаются в Израиле, и благодаря этим произведениям наши братья, живущие в Эрец-Исраэль, знают, что слово на иврите в СССР до сих пор живо. Из этого поколения 60-х годов я, возможно, был одним из первых и одним из немногих, кому выпала честь лично знать этого выдающегося писателя. Возможно, мне позволено будет поделиться одним воспоминанием — поскольку волосы у меня уже седые, то настало время для воспоминаний.

Это было в 1964 году. В Институте востоковедения при Академии наук, где я работал, состоялась конференция по семитологии. На эту конференцию, так сказать, контрабандой протащили секцию иврита, и я читал там доклад про идиш как субстрат современного иврита. Я, грешный, по своему обыкновению говорил слишком долго, а после доклада ко мне подошел немолодой человек и заговорил на иврите, причем сразу было заметно, что это не книжный древнееврейский язык, а самый что ни на есть современный иврит. Он употребил слово «мизрахан» («востоковед») и другие новообразованные ивритские слова и выражения. Это был Цви Плоткин, известный в Израиле под псевдонимом Ш. Шидрон и некоторыми другими псевдонимами. Он был одним из тех немногочисленных хранителей ивритской культуры в Советском Союзе, во главе которых стоял покойный Цви Прейгерзон

Плоткин и познакомил меня с Прейгерзоном возле центральной московской синагоги — не помню точно, когда это было, в 1965 или 1966 году. Их судили по одному и тому же делу, и в этом деле фигурировали еще два человека: с одним из них, Меиром Баазовым, я впоследствии тоже познакомился, а второго звали Ицхак Каганов, с ним я не знаком. Плоткин, Прейгерзон и Баазов часто встречались, и, по правде сказать, на первых встречах они относились ко мне с некоторым подозрением. Как это в советском академическом учреждении человек вдруг официально выступает с докладом об иврите? — что-то тут не так! Но постепенно они убедились, что всё «так».

Вот одна иллюстрация: когда Плоткин познакомил меня с Прейгерзоном, последний не назвал мне своего имени, он представился как Цви Харари (Горный). Я долго ломал себе голову, почему Горный, пока не сообразил, что он работает в Горном институте.

Я мог бы еще долго вспоминать — дело не в воспоминаниях, дело в личности. Этот человек хранил огонь иврита, не давая ему угаснуть, и собрал вокруг себя небольшую группу людей, говорящих на иврите и только на иврите: между собою они не обменивались ни единым словом по-русски. Когда я в тесной комнатке Цви Плоткина впервые увидел Меира Баазова, я удивился, увидев незнакомое лицо, и сказал: «Ой». — «Русский язык в этом доме? — возмутился Плоткин (хотя это был не дом, а маленькая комнатка). — Еврей, говори на иврите!»

Это была совершенно уникальная, невероятная для Москвы атмосфера: маленький волшебный остров среди океана ассимиляции, среди подчинения русской культуре и бегства не только от иврита, но даже от идиша, — и вот эти люди сидят и исполняют свою священную миссию: сохраняют иврит в этих нечеловеческих условиях.

Завершу свое выступление цитатой из стихотворения, написанного на иврите в советском лагере принудительного труда. (Кстати, это слово — махасегер , по аналогии с «концлагерь», это тоже они придумали. У них были и другие странные слова — например, телефон назывался сах-рахок . Однажды я сказал на иврите «телефон», так меня чуть не убили: что за «телефон», когда есть ивритское слово!) Это стихотворение принадлежит еще одному святому мученику еврейской культуры в СССР — поэту Хаиму Ленскому. Слова эти Ленский сказал о себе, и, думаю, мы можем повторить их о каждой из этих легендарных фигур нашего позитивного мифа. У нас есть своя легендарная история иврита в СССР, и человек, в память которого мы сегодня собрались, стоит в центре этой легенды. Итак, вот что написал Хаим Ленский в стихотворении, посвященном ивриту:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: