Владимир Цыркунов - Биопсия печени

- Название:Биопсия печени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ГрГМУ

- Год:2013

- Город:Гродно

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Цыркунов - Биопсия печени краткое содержание

В пособии указаны показания, противопоказания и осложнения пункционной биопсии печени, а также подробная информация о методах оценки активности и стадии патологического процесса с применением наиболее информативных классификаций. Информация, приведенная в пособии, соответствует существующим международным критериям применения малоинвазивных вмешательств и классификациям патологии печени.

Данное издание полезно практикующим врачам, занимающимся пункционной биопсией печени, а также студентам медицинского ВУЗа для ознакомления с новыми методами проведения малоинвазивных вмешательств и морфологической диагностики патологии печени.

Биопсия печени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

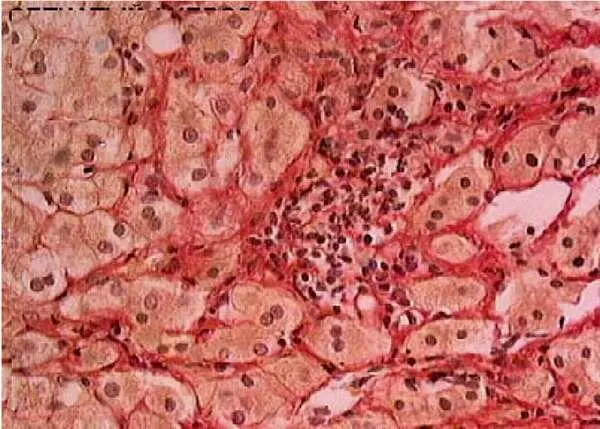

Рисунок 12 – Резко выраженный перисинусоидальный фиброз; внутридольковый некроз гепатоцитов с лимфоидно–гистиоцитарной инфильтрацией. Окраска гематоксилином и эозином, Х400

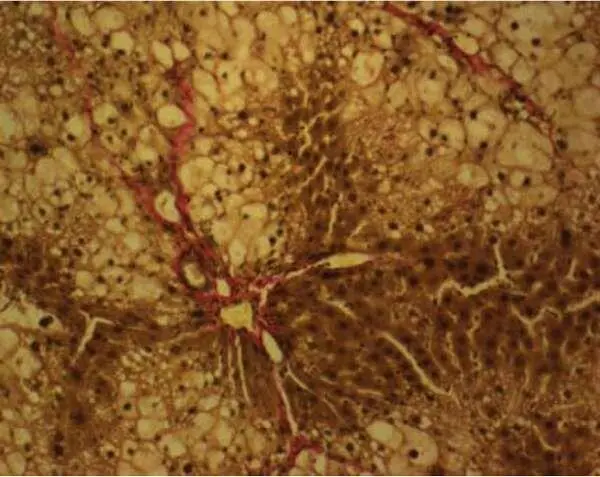

Рисунок 13 – Формирование порто–портальной септы; гидропическая и жировая дистрофия гепатоцитов;. Окраска пикрофуксином. Х200

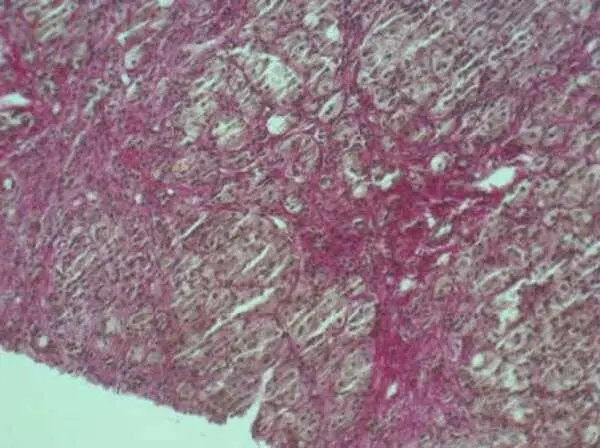

Рисунок 14 – Резко выраженный диффузный фиброз с «секвестрацией» гепатоцитов. Окраска гематоксилином и эозином. Х200

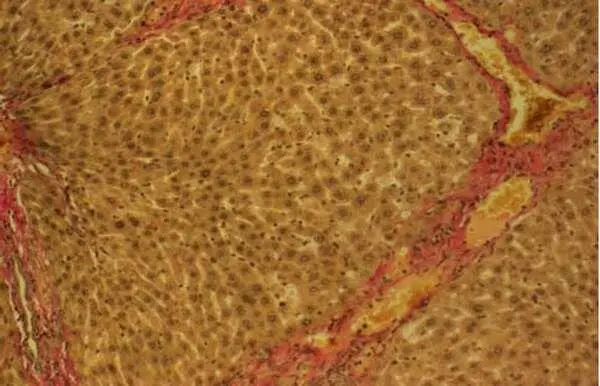

Рисунок 15 – Соединительнотканные септы: порто–портальная (справа) и центро–портальная (слева). Окраска пикрофуксином. Х200

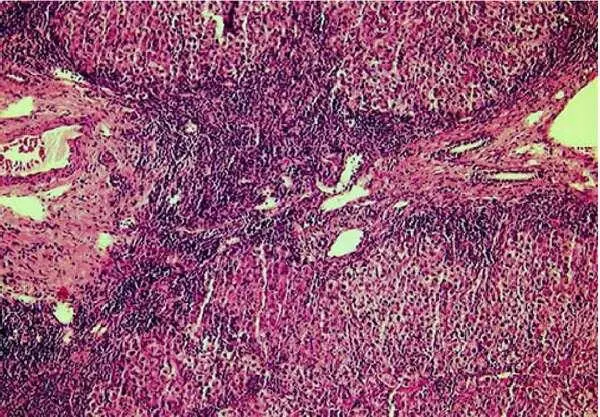

Рисунок 16 – Д–з: ХГС: хронический активный гепатит с исходом в микронодулярный монолобулярный цирроз печени. Окраска гематоксилином и эозином, Х100

Многие исследователи, изучающие течение фиброза печени на фоне различных схем лечения, считают, что система Knodell малоинформативна в качестве оценочного теста развития процесса в динамике. Количественная морфометрия с применением специфических окрасок препаратов ткани печени на волокна, входящие в состав фиброзной ткани, имеет более высокую чувствительность и лучше отражает изменения, происходящие до и после лечения. Широко используется фотоколориметрический метод, дающий возможность количественно оценить поля фиброза после морфологической окраски азаном.

Описанные методы морфологической оценки послужили основой для создания автоматизированных компьютерных моделей, позволяющих судить о прогрессировании/регрессии фиброза после повторных биопсий печени через небольшие (1 год) промежутки времени. Так, например, после окраски препарата сириус–красным при использовании компьютерного анализатора у больных ХГС имеется возможность оценить динамику отложения коллагеновых волокон в пределах портального тракта до и после проведения интерферонотерапии, а также определить распространенность фиброза в перицентральной зоне (зона 3) печеночной дольки путем вычисления коллагенового индекса и количественной оценки депозитов коллагена в пространстве Диссе.

Результаты БП в комплексе с клинико–анамнестическими и лабораторными данными позволяют достоверно оценить характер патологии печени.

Наиболее распространенными показаниями для проведения БП являются:

■ оценка степени воспалительной активности и стадии хронизации патологического процесса в печени при вирусных поражениях печени.

■ выяснение причины отклонения нормальных показателей печеночных тестов у больных с отрицательными или сомнительными результатами исследования крови на серологические маркеры вирусных гепатитов.

■ подтверждение диагноза и определение стадии хронизации при алкогольной болезни печени (рис. 17), неалкогольном гепатозе и стеатогепатите (рис. 18–19), аутоиммунном гепатите, гемохроматозе печени (рис. 20), болезни Вильсона–Коновалова.

■ диагностика холестатических поражений печени.

■ диагностика опухолевых поражений печени.

■ выяснение причины необъяснимой желтухи.

■ диагностика лекарственных поражений печени.

■ оценка состояния печени донора до трансплантации и печени реципиента после трансплантации (верификация реакции отторжения).

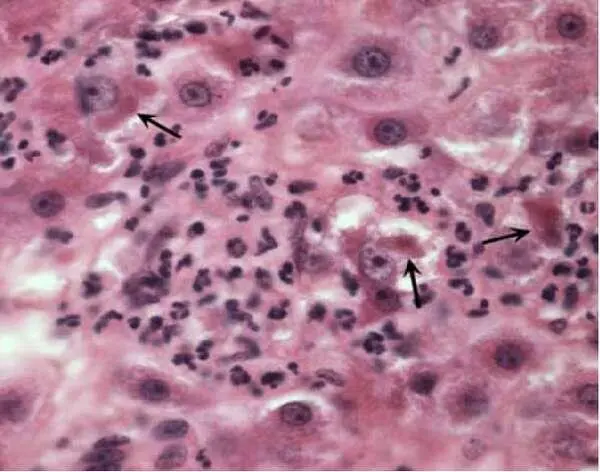

Рисунок 17 – Острый алкогольный гепатит; алкогольный гиалин (тельца Маллори), окруженный нейтрофилами. Окраска гематоксилином и эозином. Х400

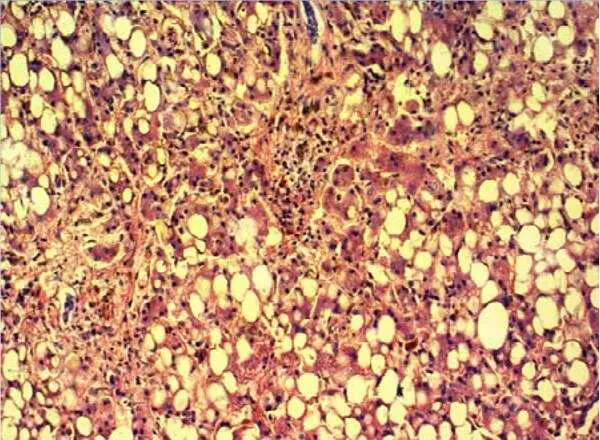

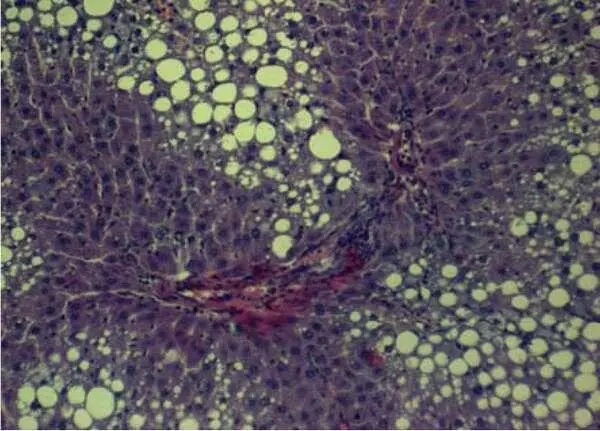

Рисунок 18 – Неалкогольный стеатогепатит. Окраска гематоксилином и эозином. Х200.

Несмотря на хорошо отработанную технику выполнения БП и широкий выбор игл для БП, процедура сопряжена с риском развития осложнений. Наиболее распространенным осложнением является боль во время и после выполнения БП (31% больных). К более серьезным, но очень редким осложнениям БП относят развитие внутрибрюшного кровотечения (0,3%) и смерть больного, связанную с БП (0,0088–0,3%).

Роль морфологического исследования для этиологической верификации поражения печени остается незначительной. Так, хотя и существуют характерные гистологические изменения при хронических поражениях печени HCV– или HBV–этиологии, однако они не строго специфичны и не всегда присутствуют в биоптате. Исключение составляют поражения печени туберкулезной этиологии, включая атипичный микотуберкулез, когда результаты БП высокоинформативны в расшифровке этиологии поражения печени (рис. 21).

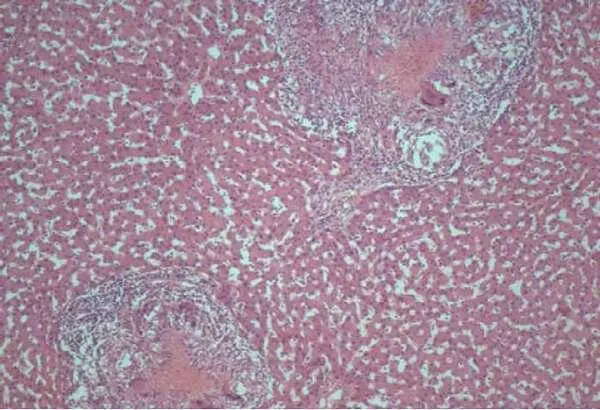

Рисунок 19 – Крупнокапельная жировая дистрофия гепатоцитов; слабо выраженный склероз портального тракта. Окраска гематоксилином и эозином. Х200

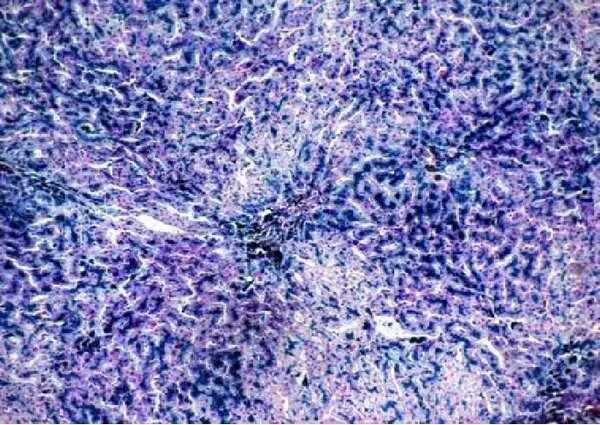

Рисунок 20 – Гемосидероз печени при врожденном гемохроматозе. Окраска на железо по Перлсу. Х200

Рисунок 21 – Туберкулезный гепатит при ВИЧ–инфекции: множественные гранулемы с обширной зоной казеозного некроза. Окраска гематоксилином и эозином. Х200.

Имеющийся во всем мире и в Республике Беларусь рост новых случаев хронической HCV–инфекции позволяет прогнозировать существенное увеличение в ближайшее время больных с хронической HCV–инфекцией, нуждающихся в проведении этиотропной терапии. Так, по прогнозам ведущих экспертов, доля больных со «стажем» инфекции более 20 лет может составить более 50% от общего количества HCV–инфицированных после 2010 г. Это повлечет существенный рост «печеночной» заболеваемости и летальности.

Последние 2 десятилетия обозначили новую проблему в гепатологии – стремительный рост числа больных с коинфекцией (ВИЧ и НСV), являющейся качественно новым состоянием, существенно отличающимся от моноинфекции как ВИЧ, так НСV. Теоретически больные с ко–инфекцией являются кандидатами для проведения как минимум 2 видов терапии: интерферонотерапии (ИФТ) и высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ). Своевременный охват больных противовирусной терапией позволит снизить частоту неблагоприятных исходов HCV–инфекции. Появившаяся возможность проведения бесплатной ИФТ стандартными препаратами и рибавирином больных хронической НСV–инфекцией в Республике Беларусь требует более четкого определения показаний для выполнения БП в процессе мониторинга хронической HCV–инфекции. Какая схема терапии должна быть стартовой, кому из больных показана ИФТ и когда ее необходимо начинать? – вопросы, требующие индивидуального решения для каждого пациента.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: